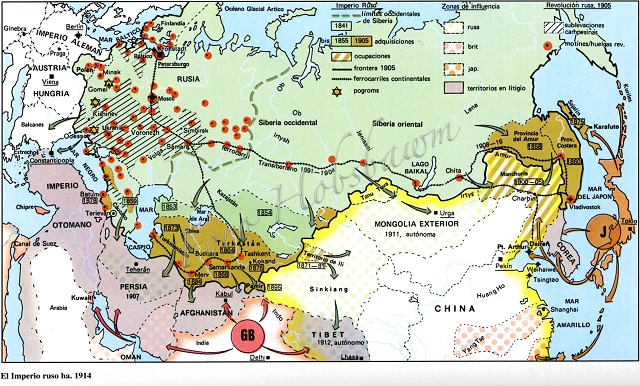

La Rusia de Putin ha recuperado el papel que desempeñó el imperio de los zares a lo largo del siglo XIX: ser el baluarte de la reacción en Europa. Todo régimen, y más que ninguno un poder autocrático, necesita una razón de ser, un “destino nacional” que justifique su perpetuación. El gobierno de los antiguos agentes del KGB, protector y guardián del puñado de oligarcas que hoy explota las riquezas naturales del país, ha rescatado sus raídas banderas del desván de la Historia. El mesianismo gran-ruso de Aleksandr Duguin, anunciando el advenimiento de una nueva Roma frente a la depravación de Occidente, refleja el odio visceral de los polizontes del Kremlin hacia la democracia, del mismo modo que el sacrificio cotidiano de centenares de “soldados de un solo empleo” en los frentes de Ucrania pone de manifiesto su absoluto desprecio por la vida humana. La guerra se ha convertido en el motor de la economía rusa. La tensión bélica y una feroz represión contra cualquier disidencia comprimen las contradicciones sociales que palpitan bajo una falsa apariencia de “orden”. La política exterior es siempre una prolongación de la gobernanza nacional. El régimen ruso, más allá de sus ambiciones expansionistas, se halla en un conflicto radical, casi existencial, con las democracias liberales. Y, mucho más todavía, con la dinámica de la integración europea. La vecindad de un proyecto social y democrático alternativo no puede por menos que hacer patente la distancia abisal entre los discursos de grandeza del Kremlin y las penurias cotidianas de la mayoría del pueblo ruso.

Cierto es que, a lo largo de las últimas décadas, la UE se ha desarrollado bajo los parámetros de la economía neoliberal como un gran mercado único. Pero no lo es menos que, al llegar al actual cambio de rasante del capitalismo mundial – es decir, al pasar de la fase librecambista de la globalización a un tiempo convulso de proteccionismo, guerras comerciales y zonas de influencia imperial–, la construcción capitalista europea se ve en cierto modo empujada, para intentar resistir al vendaval, a contemplar su propia negación. Y es que la presión deviene extrema. Por un lado, Trump ataca la industria alemana, amenaza con abalanzarse sobre Groenlandia y pretende saquear una Ucrania asfixiada, convirtiéndola en un protectorado americano. Por otro, Putin juega una paciente partida de ajedrez con el fogoso inquilino de la Casa Blanca, consolidando su acción militar sobre el terreno. Por su parte, China hace valer ante el mundo la competitividad avasalladora de sus avances tecnológicos y su enorme potencial inversor. (Basta con un dato comparativo para mesurar la capacidad productiva alcanzada por “la fábrica del mundo”: la industria representa el 40% del PIB de China, frente al 10% en una antigua metrópolis como Francia).

No existe salida nacional a esa envolvente geopolítica, comercial y militar. A estas alturas, el repliegue nacional sólo puede abocar a cada uno de los Estados miembros de la UE a la decadencia y la sumisión. El Estado-nación, matriz histórica del capitalismo, ya no puede dar cobijo seguro a su retoño, como si se tratase de un molusco enfundándose en su caparazón ante el peligro. La integración europea sólo puede avanzar embridando con fuerza las pulsiones del propio capitalismo y constriñendo los mayores intereses privados.

En efecto. Las dos guerras mundiales, gestadas en el viejo continente, expresaban ya en su día el choque entre el desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas y las encorsetadas fronteras del Estado-nación. La vía del mercado único europeo, así como un prolongado período de libre comercio a nivel mundial, han permitido reconducir en términos relativamente pacíficos las contradicciones congénitas del sistema. Pero el nuevo paradigma de la situación mundial sitúa a Europa ante un reto que sólo tiene una respuesta coherente en términos de esfuerzos mancomunados, de un verdadero presupuesto europeo, de armonización fiscal y de una gran contribución tributaria de las clases pudientes. La palabra puede levantar ampollas en determinados ámbitos, pero estamos hablando de una forma de planificación económica, una planificación basada en la deliberación democrática. No nos estamos refiriendo a ningún modelo pasado o presente que pudiese calificarse como tal. Europa no puede, por muchas razones, buscar inspiración en el modelo chino, burocrático, autoritario y nacionalista. Pero sí puede aprender de sus fortalezas… sin dejar de advertir las explosivas contradicciones que, tarde o temprano, sacudirán al gigante asiático. China se ha convertido en pocas décadas en un coloso económico, combinando el potencial de un crecimiento planificado y amparado por el Estado – potencial mermado por la falta de libertades y la persecución de toda crítica, pero aun así innegable – con unos salarios bajos y la ausencia de protección social, sanidad pública o sistema de pensiones. Europa, por el contrario, no puede renunciar a sus conquistas; son el resultado de una historia de progreso de la clase trabajadora y un cimiento sin el cual las democracias se desmoronarían. En la erosión de tales conquistas reside precisamente el peligro interno.

Amenazada, Europa se halla, pues, ante el desafío de avanzar hacia su autonomía defensiva al tiempo que fortalece el Estado del Bienestar, aborda la transición ecológica, acoge una nueva oleada migratoria y establece un cambio radical en sus relaciones diplomáticas y comerciales con el llamado “Sur Global” – es decir, con el antiguo mundo colonial cuyos agravios históricos explotan Rusia y China para ampliar su influencia. Europa necesita y puede hacer todo esto a la vez. Pero sólo lo conseguirá merced a un liderazgo decidido y consciente.

No es la primera vez, pero, que esto ha sucedido. El periodo de posguerra se caracterizó por importantes concesiones sociales por parte de la burguesía, atemorizada por la amenaza de una revolución. Entonces, la socialdemocracia encarnó y gestionó el advenimiento de un Estado del Bienestar que, a pesar de los recortes neoliberales de las últimas décadas, ha sobrevivido hasta ahora y es mundialmente reconocido como un sello europeo. Las amenazas existenciales que pesan sobre nosotros podrían conducir, a escala continental, a un nuevo pacto de naturaleza redistributiva y socialdemócrata, al triunfo de la política sobre “la mano invisible del mercado”. De hecho, la alternativa se reduce a una Europa federal… o a la implosión de la UE. No obstante, la Historia nos enseña que el suicidio de las naciones es posible, que la codicia de unos pocos, unida a la pusilanimidad de otros más, puede conducir al desastre. Las condiciones objetivas, favorables a una determinada transformación, representan tan solo una condición de posibilidad, pero en modo alguno una certeza… y aún menos una garantía de desempeño. Con el ascenso de la extrema derecha, la reacción rusa encuentra un fuerte eco en el seno de las naciones europeas, sacando rédito a la desazón de las clases medias, al debilitamiento de las izquierdas y, en general, al descrédito de las instituciones representativas que no alcanzan a garantizar estabilidad y progreso. ¿Cuánta desigualdad puede soportar la democracia? Sería un grave error remitir el destino de Europa a la derecha liberal y conservadora – incluso aquella que se declara firme partidaria de la UE y, por ahora, rechaza aliarse con la extrema derecha -.Sus vínculos culturales y de clase la empujan a la inconsecuencia y a la adopción de alternativas que resultarían fatales, como por ejemplo el incremento de los presupuestos militares a expensas de recortes sociales o a la renuncia de la ambición verde. Los informes Draghi y Letta han señalado con acierto la necesidad de grandes inversiones en formación e investigación, en infraestructuras, en nuevas apuestas industriales… No será posible financiar tales inversiones sólo por la vía del endeudamiento, ni siquiera en su mejor versión, comunitaria y sostenida por el BCE. Será necesario acabar con los paraísos fiscales, poner a contribución los grandes patrimonios y movilizar las grandes sumas de ahorro disponible. Habrá que forzar la tributación de las grandes corporaciones y atreverse a sobrepasar los sacrosantos límites de la propiedad privada. Putin sigue arrasando las ciudades ucranianas sin que los activos congelados de los oligarcas rusos sean incautados y puestos al servicio de la reconstrucción de aquel martirizado país. El momento requiere audacia. Es necesario un empuje decidido de la izquierda europea, empezando por la socialdemocracia. La izquierda alternativa todavía titubea, invocando un pacifismo idealista e impotente. Europa debe enfrentarse a la reacción internacional con la bandera del progreso social y de la unificación. Pero sólo logrará hacer oír su voz si tiene capacidad disuasoria. Abierta en el Este, híbrida más al Oeste, Europa es objeto de una acometida bélica. Cuanto antes miremos la realidad cara a cara, mejor será.

Lluís Rabell

1/04/2025